L’AVGVSTO oggi vuole offrire un arricchimento culturale a tutti i giovani, di qualsiasi colore politico, che fanno o si interessano di politica. Attraverso la testimonianza di due personaggi “scomodi”, che ad essa hanno dedicato la vita. Con l’ambizione di contribuire all’abbattimento degli steccati ideologici e degli inutili odi di parte, che non fanno altro che rafforzare il consenso della “casta” che ci governa. Chiunque abbia idee e coraggio raccolga la sfida!

Sia Adinolfi che Morucci ignoravano le risposte dell’altro e le hanno lette solo quando sono state pubblicate sul blog.

Come definirebbe a larghi tratti il mondo che ci circonda?  Morucci

Morucci: Sull’orlo dell’

abisso. Un punto ottimo per cercare nuove strade. Se l’abisso è il

Nulla da cui siamo sempre fuggiti inventandoci mille storie, ora quelle storie sono finite. Tanto vale buttarsi. Anche se abbiamo tutti paura come il Sundance Kid meglio affrontarla una volta per tutte. Senza inventarci una qualche nuova ri-velazione.

Il velo va tolto. Qualsiasi cosa ci sia dietro.

Adinolfi: La società europea vive un periodo di profonda trasformazione, processo che i Greci chiamavano

crisis. Ne uscirà sicuramente in qualche modo, ma al momento c’è una convergenza di fattori che attestano una chiara predominanza di patologie. Ne elenco alcuni tra i principali: eccesso di ricchezza e di nutrimento; cultura viziata, individualistica, consumatrice, infarcita dal reclamo indefesso di pretesi diritti che ci sarebbero dovuti; ipnosi permanente di quella che venne definita “società dello spettacolo” ma che si è intanto trasformata in “

spettacolo della società”; disgregazione delle relazioni comunicazionali tra la gente; divaricazione accentuata tra fasce sociali; invecchiamento biologico; sterilità demografica; nevrosi ideologica che si rispecchia tanto nei riferimenti culturali quanto nel modo di vivere la religione, al tempo stesso sempre più biblico e americano; disperazione intesa nel senso di mancanza di sogno e di speranza.

Non ha radici né assi portanti: è la schiuma di un’onda che attende il riflusso.

Esistono però fattori promettenti; la modifica chiara e netta dei rapporti di forza internazionali – dovuta al

declino della Superpotenza americana che da sempre incarna la decadenza e l’incoltura – sta aprendo prospettive geopolitiche e culturali nuove. Queste prospettive possono risultare foriere di rinascenze per l’afflusso di sangue barbaro e per la realizzazione di nuovi equilibri di potenza (in ambo i casi penso all’est del Continente).

L’imbarbarimento culturale, poi, sta anche producendo sani anticorpi di diffidenza verso le ideologie, verso i professorini della morale e del politicamente corretto.

L’unione di queste componenti, se accompagnata da una rinata

fierezza identitaria e imperiale (che è l’opposto d’imperialistica) può lasciar bene sperare.

Di chi e di cosa è figlio? Quali sono le sue radici e i suoi assi portanti? Morucci

Morucci: Dall’inizio o da un po’ più in là? Provo a dire in breve come la vedo. Viene dal fuoco di Prometeo, incautamente dato agli uomini, che non sarebbero stati in grado di dominarlo. Dicevano gli Dèi. Poi però il Dio della Bibbia degli ebrei ha assegnato a quegli stessi uomini il dominio sulla Terra, pesci uccelli e tutto il creato. Tagliamo un po’ e arriviamo al punto in cui il fuoco ha finalmente partorito. Vapore, pressione, movimento meccanico. È la

Rivoluzione industriale. Ora c’erano gli strumenti per realizzare al meglio quel dominio. Ma vengono da un capitale, cioè denaro investito per trarne profitto attraverso la creazione di merci. Se non c’è profitto non è capitale, e senza capitale non c’è produzione. È un meccanismo che, in quanto tale,

non può avere un’etica. Deve travolgere ogni ostacolo, piegare ogni forza contraria. Umana o anche divina. Quel vapore ha sprigionato una violenza inaudita. Non umana.

Dice il mio maestro

Mario Tronti: «La grandezza del capitalismo è che su questi eventi terribili per l’uomo ha costruito il progresso della società umana. La miseria del

capitalismo è che su questo progresso sociale ha impiantato la forma più perfetta di

dominio totale sull’essere umano, il potere liberamente accettato».

Adinolfi: Di chi è figlia la società che attraversa questa

crisis? Potremmo dire che lo è della

piovra multinazionale, quella che i vincitori della Seconda Guerra Mondiale hanno messo alla gestione economica, finanziaria, criminale e culturale del mondo “decolonizzato”, ma sarebbe insufficiente. Essa è nipote delle

ideologie teologiche, oligarchiche e razzistiche fondate su concetti come “Terra Promessa” o “Popolo eletto” alimentate da titanismi uniformanti che sono eredi diretti del loro genitore guelfo. Ma soprattutto direi di cosa è orfana: è

orfana del padre perché si è voluto uccidere questa figura, e non solo questa società è orfana ma è una

transgender castrata perché da tempo immemore vive di un incantesimo svirilizzante. Ma gli incantesimi hanno sempre una fine.

Come si è avvicinato alla politica? Più per una fascinazione o dopo una meditata analisi?Adinolfi: Sono stato attratto sin da piccolo dalla politica, intesa come avventura rivoluzionaria; seguivo da piccolissimo

Castro,

Lumumba,

Ciombé,

Benbella, L’

Oas,

De Gaulle, i

mercenari in Africa, l’epopea tragica dei

Watussi. Inoltre ero in sintonia con la generazione del

rock e del

beat, ero fanatico dei Beatles e affascinato dall’

On the Road. Passai alla politica attiva a quattordici anni, per il

Sessantotto.

Morucci: Non erano quelli anni in cui si faceva alcunché per analisi. Eravamo troppo compressi, troppo inesistenti, inconsiderati. E avevamo ormai il

rock e il

rhythm and Blues nel sangue. Ma comunque, francamente, mi deprimerei a pensare che qualcuno si butti nella mischia dopo ‘meditata analisi’. Il problema sarebbe perché ci si butta. Il fascino, dici. Sì anche il fascino. Dell’esserci, dell’esistere ma anche dell’

uscire dal branco, del non accettare supinamente un destino già segnato. Dell’essere diverso, speciale, insomma. E non è ancora politica, viene prima. È

carattere, è forse l’

essere uomini: impossibilitati a restare fermi perché non hanno una nicchia ecologica: fare vedere cercare. C’è sempre qualcosa di meglio da scoprire. Quindi si è insofferenti verso chi vuole tenere fermi, chi dice che quello in cui sei è il migliore dei mondi possibili. Poi vengono le parole dell’azione, la Politica. E la Politica è, da più o meno un paio di secoli, impedire che il destino annunciato dalla infinita, quanto feroce, potenza sprigionata da quel vapore si realizzasse a pieno. Dirottarla, mitigarla, umanizzarla, accelerarla o rallentarla. Su questo ci si è sempre scontrati.

L’idea che si ha comunemente oggi della gioventù degli Anni di Piombo è quella di una generazione che ha fallito, rovinatasi in una triste spirale di violenza. Per Lei quella gioventù ha fallito? Se sì, perché?Morucci: Se è per questo i benpensanti ritengono che sia stata una iattura anche il ‘68.

Pochi hanno capito che è stata l’ultima possibilità offerta a questa società di ripensare se stessa. Confondono ciò che è stato poi, o ciò verso cui è stato dirottato, con ciò che rappresentava. Non era un movimento politico. Come movimento politico è stato una tragedia. Una riproposizione modernizzata, nei migliori dei casi, delle anticaglie del movimento comunista: l’economia politica, i ‘bisogni delle masse’, il salario, l’avanguardia e tutti questi ferri vecchi. Gli operai della FIAT scuotevano la fabbrica in corteo brandendo cartelli con su scritto ‘W la Fica’.

Erano più avanti di noi, lì con il

Capitale non ci si arrivava. Ma prima, prima della Politica anche noi eravamo lì. La vita, la gioia, la ricchezza di sé, non del frigorifero Zoppas.

Antimaterialista,

antieconomicista, antiautoritario. Per la libertà dal dominio degli oggetti, per la jeffersoniana ricerca delle felicità ora che era possibile il benessere nella ‘società opulenta’. Noi da lì venivamo, poi la Politica come ideologia ci ha persi.

E chi di noi è arrivato alla lotta armata ha fallito perché è andato fino al fondo di una strada che andava indietro anziché avanti. Gli altri, quelli delle seconda ondata scaturita dal movimento del ‘77, hanno seguito un’altra strada. Ma di questo, che è la parte che più dovrebbe interessarvi, andrebbe fatto un discorso a parte. Era quella una ripresa del ‘68, Libertà non Potere, per dirla in due parole, ma agita da un diverso soggetto. Direttamente coinvolto. Più concreto/creativo e molto più incazzato.

Adinolfi

Adinolfi: Ci è stata consegnata un’immagine falsata di allora e lo si è fatto perché in troppi hanno voluto nascondere anche a se stessi le proprie responsabilità. Tra giornalisti, scrittori, uomini di spettacolo, centinaia e centinaia di uomini e di donne illustri spinsero chiaramente ed esplicitamente la gioventù a impugnare le armi; e poi quei miserabili apprendisti stregoni rigettarono la paternità di quello che avevano messo al mondo.

La lotta armata non fu, come si vorrebbe far credere oggi, il frutto di una minoranza paranoica e delirante; tutta una propaganda letteraria, cinematografica e televisiva incentrata sul “tirannicidio”, sul dovere di rivolta e sul modello partigiano dell’azione nell’ombra e del colpo alle spalle costruì l’

humus per la lotta armata; la stessa lotta armata in favore della quale attori e uomini di cultura pubblicarono addirittura un manifesto. Purtroppo allora i partigiani erano ancora attivi e nel fiore degli anni e il loro modello fu così ripreso con i risultati che tutti noi conosciamo. Che si poteva pretendere, del resto, da un’Italia il cui Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, decorava di medaglia d’oro quel Bentivegna autore della strage di via Rasella che causò le Fosse Ardeatine? Il

terrorismo è stato

istigato e “nobilitato” da decenni di partigianeria istituzionalizzata.

Ci si scorda poi sempre di dire che la lotta armata fu sì l’effetto di una paranoia e di un’influenza culturale criminale ma anche quello di una

disperazione.

La disperazione si spiega nel grande equivoco del ‘68. Si ritiene spesso, sbagliando, e lo si ritenne sbagliando anche allora, che

il ‘68 sia stato l’inizio di un processo rivoluzionario quando in realtà segnò

la fine di una solare, ridente, positiva, rivolta generazionale iniziata dieci anni prima nel filone del

rock: una rivolta composita e piena di ogni genere di componenti. Quando cercò di politicizzarsi essa fallì. Lo ha spiegato bene

Cohn Béndit, il leader del Sessantotto francese; vent’anni dopo affermò: «Sapevamo perfettamente contro cosa ci battevamo ma non sapevamo perché, e ricorremmo ai

modelli già pronti che ci sembravano alternativi, ma che erano

inefficaci e perdenti».

La forza organizzativa, quasi militare, delle opposizioni di sinistra finì così coll’irrigimentare la rivolta e con il lottizzarla; la spinse in chiesette in cui si esaurì e si abbrutì. La speranza divenne cinismo per alcuni (che oggi hanno fatto carriera soprattutto nei

media) e disperazione per altri che passarono chi all’eroina chi alla lotta armata.

Ma non fu quella generazione a fallire, essa fu, semmai, la testimone attiva e tragica di un fallimento che affonda nella nostra storia ad almeno tre decenni prima della lotta armata.

In Italia, unico tra i paesi sviluppati, abbiamo patito dal 1945 in poi una classe dirigente che non ha mai amato il suo popolo e la sua terra e che ha sempre dato esempi pessimi e giocato allo sfascio. Quella

classe dirigente, così come faceva Saturno con i suoi figli,

fagocitò anche quella

gioventù ma, benché vittoriosa, fallita e fallimentare fu proprio essa.

Dobbiamo poi tener conto di una cosa; si parla sempre del terrorismo e della lotta armata perché la tragedia, il dramma e il sangue fanno spettacolo. Ma quella generazione, sotto ogni bandiera, produsse anche tante cose diverse come il sostegno reale a fasce disadattate quali i senza tetto o la gente di borgata ed espresse laboratori politici e culturali anche importanti e interessanti, oltre a produrre una serie infinita di scelte esistenziali notevoli e fuori dal gregge. Ma nello “spettacolo della politica” queste cose contano poco, il sangue fa più cassetta.

Per un giovane che senso ha avvicinarsi alla politica oggi? Come e quale sarebbe un’azione politica in grado di cambiare realmente le cose?Morucci: Qui mi state chiedendo un po’ troppo. E poi io sono fuori dall’azione diretta. Lavoro e penso sui retroscena, sull’origine delle cose. Presa da qui posso dire che oggi potrebbe avere

più senso di allora. Perché oggi quei percorsi che si mangiavano la coda sono stati bruciati dalla nostra esperienza. Oggi sarebbe forse possibile pensare alla politica non come progetto palingenetico, ma come

attività concreta di cittadinanza. Solo partendo dalla concretezza, dallo scambio diretto all’interno di una sovranità popolare determinata localmente, può essere possibile fissare e rinsaldare un ordine di priorità in grado di dare un altro senso alla nostra presenza sulla terra. Finora il senso è stato dato dall’

Economia come risposta al bisogno. Tutti gli scontri, tutte le apparenti palingenesi in contrasto tra loro, si sono mosse entro questi confini. Cioè sui modi e tempi di quella risposta. Oggi che l’Economia sta regredendo con ferocia, tenendo a freno la capacità produttiva e la diffusione della tecnologia per mantenere il profitto, siamo al punto in cui

la si può superare. Anzi dobbiamo. Non ci è più utile. Se prima ci spingeva oggi ci frena. È il momento in cui è possibile darsi nuove priorità. Ma è ovviamente un trauma. Dobbiamo

uscire dal conosciuto,

dalla sicurezza che dà un sistema di vita – di riferimenti identità valore di sé – comunque consolidato per affrontare l’ignoto. L’abisso di cui alla prima risposta.

Adinolfi: Il discorso sarebbe lungo e complesso. Per farla breve diciamo che oggi è improponibile (ma forse lo era anche quarant’anni fa) una soluzione immediata e diretta.

Si possono fare cose molto significative però, sia sul piano culturale che su quello artistico che su quello simbolico; andando a formare nuove

élites e al contempo a rivitalizzare il

sociale.

Se ai tempi della “contestazione” esistevano uno stato d’animo coinvolgente e un fascino d’avventura, oggi tra i giovani prevale la ricerca d’identità, di appartenenza e di significanza.

Pertanto la soluzione più in linea con i tempi ritengo che debba unire il

senso comunitario e la pratica del

volontariato (vero, non retribuito...). Il tutto legato a una

volontà di potenza e a un gusto di

sfida; ambo gli ingredienti sono indispensabili per opporsi alla castrazione di cui parlavo prima.

Quali sono stati i testi che l’hanno formata ed ispirata politicamente? E quali e perché, invece, quelli che ritiene imprescindibili per un militante di oggi? Adinolfi

Adinolfi: Non amo mai proporre la “biblioteca del militante”; la lettura a mio avviso deve accompagnarsi alla vita e non precederla; ma neppure seguirla. Deve andare di pari passo e, pertanto, muta a seconda dei percorsi e delle esigenze del momento che in ciascuno di noi variano continuamente. L’unico libro universale – ma non è politico – per me resta

Così parlò Zarathustra.

Morucci: Quelli del passato sono i ‘classici’ del romanzo. Più americani che europei. Più vitali. Quelli imprescindibili oggi? Tanti. A caso:

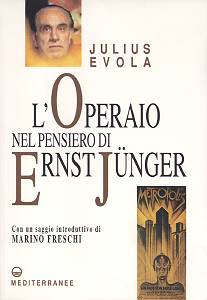

Jünger,

Trattato del ribelle;

Marcuse, L’uomo a una dimensione;

F. Saba Sardi,

Dominio: Potere, Religione, Guerra; come summa di divulgazione filosofica, per non passare dagli originali,

U. Garimberti,

Psiche e Techne. L’uomo nell’età della tecnica (

Heidegger,

Jaspers, etc);

M. Tronti,

Tramonto della politica;

Ortega y Gasset,

La ribellione delle masse;

Z. Bauman,

Il disagio della postmodernità. Ma ce ne sono troppi altri. Quello che ho scoperto però è che se si va al senso delle cose, mettendo da parte gli ingannevoli aspetti fenomenologici, si trovano più facilmente sintonie, e illuminazioni, tra libri apparentemente distanti. Comunque sia l’importante è mettere come ultimo libro

Elogio dell’errore di

Pino Aprile, tanto per riabbassare un po’ le penne.

Quali sono i luoghi comuni e gli steccati ideologici che vanno superati e come?Adinolfi: Tutti. Ridendo.

Morucci

Morucci: Uno dei luoghi comuni potrebbe essere che i fascisti sono reazionari e i comunisti progressisti. Nei fatti

il Fascismo è stato progressista, cioè ha sviluppato industria e agricoltura, non certo meno che il Comunismo in URSS, per dire. Mentre

i nostri comunisti sono stati perlopiù

reazionari,

politicamente e culturalmente. Politicamente hanno difeso una classe operaia, e il suo corrispondente sistema industriale, tipo la siderurgia, anche quando questo è stato ostacolo allo sviluppo. Culturalmente erano

più bigotti dei preti.

Moralisti,

bacchettoni. Sul divorzio sono stati tirati per i capelli dai radicali. Etc etc.

Esiste oggi un partito o movimento che rispecchia il suo ideale di azione politica?Morucci: Temo proprio di no.

Adinolfi: Nella trasformazione che stiamo vivendo è cambiato il ruolo della politica e stanno mutando i ruoli e le componenti dei partiti. Questi ultimi sono orami divenuti dei luoghi di congiunzione tra masse e oligarchie, tra gruppi di potere e consumatori. Sono degli strumenti di

marketing e di sottopotere. Non ha alcun senso provare a riconoscersi in un partito politico e men che meno volercisi riconoscere; ma neppure ha senso rigettarli con sdegno come “traditori”: sono un’espressione dello scenario attuale e come tali vanno riconosciuti.

Chi voglia fare politica, o anche solo cultura o interventismo sociale, deve comprendere che i

luoghi della politica sono ovunque e che i partiti si limitano a provare a rappresentarne e a lottizzarne una parte. Ragion per cui, a meno di perseguire una carriera in quell’ambito, si deve

superare lo schema partitico senza lasciarsi abbindolare però da tentazioni “antagonistiche” del tutto eteree e risibili o da

extraparlamentarismi datati e patetici.

Un

movimentismo aperto e costruttivo, partecipativo, aperto e trans-partitico è quello che l’epoca richiede, e mi pare che s’inizi a comprendere, di sicuro lo ha capito

CasaPound. Questo modello decolla e trova sinergia se insieme ad altri soggetti s’ispira e si orienta ad un Centro Studi serio e moderno, che produce non tesi intellettuali e ideologiche ma analisti e professionisti di primo livello, parlo di quello che la politica oggi definisce – rigorosamente in inglese –

think tank.

Si tratta di un sistema di forze,

autonomo e autocentrato che può benissimo avere rapporti preferenziali con un partito come con più partiti, ma potrebbe anche essere del tutto estraneo a questo genere di realtà. Perché il partito oggi ha assunto un ruolo tattico; non solo non è più l’espressione di un’identità o di un’idea-forza ma non ha più neppure un ruolo strategico.

Aggiungo che chiunque, perché deluso dalla mancanza di rappresentatività ad opera dei partiti principali, cerchi di tenere in vita una miniatura di partito identitario inseguendo proustianamente un modello tramontato da tempo fa una caricatura di seduta spiritica.

La soluzione per chi non si riconosce nei partiti dominanti non è quella di auspicare la crescita di un partito inattuale ma di fare altre cose; che abbiano un senso e un’anima.

A chi appartiene il domani?Morucci: A chi non agisce pensando a ieri. A chi non cerca soluzioni entro il quadro dato dal ‘900. A chi non ha paura di abbandonare una rassicurante sopravvivenza da suddito per affrontare una travagliata esistenza da

cittadino.

Adinolfi: Lo sapremo solo vivendo. In ogni caso a chi recupererà

gioia,

ingenuità e

volontà di potenza.

Ringraziamo Valerio e Gabriele per la disponibiltà, e Nervo per l’incessante e fondamentale sostegno.Infine, per approfondimenti, leggi il nostro articolo sulla conferenza di Morucci del 6 febbraio a CasaPound.

Ringraziamo Valerio e Gabriele per la disponibiltà, e Nervo per l’incessante e fondamentale sostegno.Infine, per approfondimenti, leggi il nostro articolo sulla conferenza di Morucci del 6 febbraio a CasaPound.

L’espressione “mobilitazione totale” (totale Mobilmachung) appare per la prima volta in un omonimo articolo di Jünger del 1930, in cui se ne spiega appieno il significato. Ciò deriva dalla constatazione che la guerra mondiale è stata un tipo totalmente nuovo di guerra: «Alle guerre dei cavalieri, dei re e dei cittadini fanno seguito le guerre dei lavoratori – guerre della cui struttura razionale, e del cui estremo grado di spietatezza già il primo grande confronto del XX secolo ci ha fornito un presagio».

L’espressione “mobilitazione totale” (totale Mobilmachung) appare per la prima volta in un omonimo articolo di Jünger del 1930, in cui se ne spiega appieno il significato. Ciò deriva dalla constatazione che la guerra mondiale è stata un tipo totalmente nuovo di guerra: «Alle guerre dei cavalieri, dei re e dei cittadini fanno seguito le guerre dei lavoratori – guerre della cui struttura razionale, e del cui estremo grado di spietatezza già il primo grande confronto del XX secolo ci ha fornito un presagio». Jünger accusa esplicitamente la Germania di aver perso la guerra per non essersi saputa mobilitare per intero, ma a posteriori possiamo estendere un’accusa simile alle potenze dell’Asse nella Seconda Guerra Mondiale, dove l’incompletezza di una vera e propria mobilitazione totale, soprattutto nel caso dell’Italia, minò lo sforzo bellico italo-tedesco. Emblematico a questo proposito è invece un conflitto come l’intervento americano in Indocina, in cui il Vietnam del Nord seppe bilanciare l’assoluta inferiorità tecnica con una mobilitazione della popolazione pressoché completa.

Jünger accusa esplicitamente la Germania di aver perso la guerra per non essersi saputa mobilitare per intero, ma a posteriori possiamo estendere un’accusa simile alle potenze dell’Asse nella Seconda Guerra Mondiale, dove l’incompletezza di una vera e propria mobilitazione totale, soprattutto nel caso dell’Italia, minò lo sforzo bellico italo-tedesco. Emblematico a questo proposito è invece un conflitto come l’intervento americano in Indocina, in cui il Vietnam del Nord seppe bilanciare l’assoluta inferiorità tecnica con una mobilitazione della popolazione pressoché completa. Riguardo quindi alla parte più propriamente descrittiva e positiva, emerge una fenomenologia dell’operaio ben delineata. Per inciso, a scanso di equivoci, vale la pena premettere come non si tratti tanto di un modello propositivo bensì, appunto, descrittivo. Anche il soldato, in questa nuova ottica, viene ricondotto come tipo a un aspetto particolare dell’operaio, che ne annuncia l’affermazione, quello militare. Non a caso, infatti, sono presenti nell’opera diversi riferimenti all’esperienza bellica. Allo stesso modo il concetto di mobilitazione totale, descritto nel saggio omonimo, da un punto di vista sociologico, si presenta come annunziatrice del dominio planetario dell’operaio.

Riguardo quindi alla parte più propriamente descrittiva e positiva, emerge una fenomenologia dell’operaio ben delineata. Per inciso, a scanso di equivoci, vale la pena premettere come non si tratti tanto di un modello propositivo bensì, appunto, descrittivo. Anche il soldato, in questa nuova ottica, viene ricondotto come tipo a un aspetto particolare dell’operaio, che ne annuncia l’affermazione, quello militare. Non a caso, infatti, sono presenti nell’opera diversi riferimenti all’esperienza bellica. Allo stesso modo il concetto di mobilitazione totale, descritto nel saggio omonimo, da un punto di vista sociologico, si presenta come annunziatrice del dominio planetario dell’operaio.